Jintec Special Dialog10

つなタイ-対談Let’s Move On!‐先に進もう‐

人と人をつなぎ、新しい価値共創から、幸福を追求する。(ジンテック 企業理念)

Jintec Special Dialog “Let’s Move On!-先に進もう-”は、各分野で活躍する識者をゲストにお招きし、当社 代表取締役 柳 秀樹と共に、これからの組織や社会、世界、さらには人々の生き方や幸福について深く掘り下げ、「本当に大切なもの」を浮き彫りにしていく対談シリーズです。

「皆さんと共に、すべての人が幸福な、新しい世界を創造していきたい。」

私たちはそう願っています。Let’s Move On !

Let’s Move On!‐先に進もう‐Dialog 10

株式会社未来創造部 代表取締役社長 枝廣 淳子 氏

×

株式会社ジンテック 代表取締役 柳 秀樹

■ファシリテーター:株式会社ジンテック CINO 日下智晴

■対談日 2025年4月15日

第10回 Jintec Special Dialogのゲストは、環境・エネルギー問題に関する講演や執筆、企業の持続可能性に関するアドバイスや研修等を通じて地球環境の現状について精力的に発信をし続けている枝廣淳子氏。いかにして複雑化する環境問題・社会課題に対応し、新しい経済や社会の在り方をつくっていくのか。「つながりをデザインする」という共通の命題から、ものごとの本質をまっすぐにみつめ、大切なものを守り続ける大切さについて当社 代表取締役 柳 秀樹と語りあいました。

共通項は「つながりをデザインする」

日下:柳さんと枝廣さんのお付き合いは5年以上だそうですね。

柳:コロナ前に地域金融機関向けの勉強会に講師でいらしていただいたことがきっかけでしたよね。枝廣さんのサステナブルな考え方や北海道下川町での活動を伺って、とても感銘を受けました。「地域の課題は地域でしか解決できない」という言葉はまさにそのとおりなんだと心を打ちました。理想論を掲げることはできても、模索しながら行動されている方はなかなかいません。今日は対談にお越しいただきありがとうございます。

枝廣:こちらこそお声がけいただきありがとうございます。とても楽しみにしてきました。

日下:ジンテックは「つながりをデザインする」ということを経営理念に掲げていますが、枝廣さんはその活動についてどのような印象をお持ちですか。

枝廣:「つながりをデザインする」という考えは、私のライフテーマでもあります。それを企業として実践していらして、実際に多くのお客さまをつないでいらっしゃる。私もご縁を頂いてからセミナーに呼んでいただいたり、西川町でご一緒させていただいたりして、さまざまな地域住民、地域金融の方とのつながりのきっかけをつくっていただきました。本当に感謝しています。環境問題を中心にサステナビリティに取り組んで25年ほど経ちますが、実は大学・大学院時代はカウンセラーになりたくて、臨床心理学を勉強していました。その当時、会社に行けなくなった人や不登校の高校生などいろいろな方のお話を伺って気が付いたのは「人は大切なものとのつながりが切れた時にメンタルに問題を起こす」ということでした。例えば、自分の本当の望みや大切にしたいことと、外から期待されていることがあまりにも離れてしまった時などに、人の心は壊れてしまうのです。ですから、カウンセラーとしての私の役割は「その人にとっての大事なつながりをもう一度見いだして、それを取り戻すお手伝いをすること」だと考えていました。その後いろいろあって、カウンセラーにはならずに環境問題や地方創生に関わるようになりましたが、根本にある「つながりをデザインする、取り戻す」というテーマは同じです。環境問題は人が地球とのつながりを切ってしまったことから起きているし、地域も伝統、歴史、誇りといったつながりを失うことから疲弊していきます。

ソーシャルイノベーションの変容

日下:ソーシャルイノベーションの必要性を発信されていますが、その背景などを教えていただけますか。

枝廣:2つのポイントがあると思います。1つ目はグローバル化やAIなどさまざまなことが重なり合って、社会全体の複雑性がダイナミックに加速度的に増し、社会課題満載の世の中になっているということ。そしてそれに人々の考え方や行動、社会の制度や仕組みが付いていけていないこと。もう1つは、社会課題を解決するプレーヤーが変わってきていること。これまではNGO、地域の民生委員や町内会の会長さんといった人たちが社会課題に取り組んできましたが、今は行政と企業が重要なプレーヤーとして位置付けられています。特に企業はビジネスフロンティアがなくなり、新たな既存の柱と異なる成長の源泉として、あるいは事業を持続可能なものにするために、社会課題に入っていかざるを得なくなっています。社会課題の増大と、企業がプレーヤーに入ってきていること。その両方が相まってソーシャルな形での取り組みがますます必要になってきていると感じています。

柳:枝廣さんは本当に物事を的確に見ていらっしゃいますよね。どんどん複雑化する一方で、企業がフロンティアを失ってきた。まさにその通りだと思います。地域金融機関さんもここ10年で大きく変わってきました。バブル後は過度な数字主義に陥り、そして従来市場のパイの奪い合いになっていましたが、最近は「地域のプレーヤーとして何をしていくべきか」ということに目が向き始めています。そういう意味では、地域金融機関さんも新たなフロンティアを見つけつつある印象です。

日下:枝廣さんは地域が変わったなと思う点はありますか。

枝廣:これまでは地域の課題解決の議論の場に、金融機関の方はあまりおられませんでした。ですが今は金融機関側からそういう場をつくろうとされたり、まちづくりのプレーヤーとして私たちから金融機関にお声がけしたりすることが増えて、重要なステークホルダーとして位置付けられてきています。社会あるいは地域の課題をひも解く鍵の1つはやはりお金です。よく「お金の流れは血液と同じ」とお話ししますが、血液が行くところは元気になるし、滞れば壊死してしまいます。ですから、元気になってほしい人や団体にしっかりお金を回して、そうではないところにはお金を回さないことです。そういった意味で、地域のお金の流れをマネージしている地域金融機関の役割はとても大きいと思います。

人づくりは未来づくり

日下:枝廣さんが取り組んでこられた環境問題や地域づくりには時間がかかりますよね。だからこそ、それを見据えた人づくりをとても熱心にやっておられる。

枝廣:おっしゃるように、環境やソーシャルの問題は四半期で解決というわけにはいきません。ですから人づくりはとても重要です。私たちは人づくりを2通りで考えていて、1つは今の現役世代の方々の考え方を変え、新たな担い手になっていただくこと。もう1つは次世代の育成です。2020年に移住をし活動の本拠地としている熱海では、持続可能なブルーカーボン・藻場の再生、CO2を固定化するための炭化事業などを展開していますが、両方ともすぐに利益が出てくるようなものではありません。特にブルーカーボンは、藻場を再生して海が豊かになることで魚が戻って漁獲高が上がるとか、きれいになった海を目当てに観光客が増え、ホテルやレストランがはやるというつながりはデザインできても、私たちにお金は入りません。ただ、私たちはそういった活動にも参加してもらえるような形で企業研修を行っています。熱海での研修で海中のマイクロプラスチックを見つけるという実験に参加し、いざ本当に見つけてしまうと、利益追求が第一だった方々もその後は気になってしょうがなくなります。ある食品メーカーでは企業研修後に「あのプラスチックを何とかしたい」と開発チームが包装材を紙に変えたり、プラの敷板を取り除いたりといった変革をおこしていました。そういった意味でも、私達の活動は全てが人づくりにつながっていると思っています。

日下:次の時代を担う人材についてはいかがですか。

枝廣:次世代の育成については29歳以下をユースチームと定義して、未来を創りだすのに必要な5つの力を伝えるという活動をしています。1つ目はバックキャスティングでビジョンをつくる力。2つ目はシステム思考で問題の構造を考える力。3つ目が望んでいる変化の連鎖をつくり出す変化の理論という考え方。4つ目がコミュニケーション。そして5つ目が合意形成の力です。熱海とオンラインのハイブリッドで、毎月1回・半年間のゼミを3年やって、今6期目が終わったところです。今週末から7期目が始まりますが、小学生・中学生も結構参加していて、一番小さいのは小学校の2年生だったかな。「どうして参加してくれたの?」と聞くと、環境問題が気になっていて『プラは嫌だ』とか、『温暖化を止めたいんだ』とか話してくれます。学校ではそういう話をすると意識高い系といっていじめられてしまうけれど、ここに来れば安心して話せるからと言います。

日下:ジンテックではお客さまとの接点を面としてつくりあげ、つながりに付加価値をつくることを大事にされてきました。社員や人づくりについての思いをおきかせいただけますか。

柳:今5つの力をお聞きしましたが、振り返れば当社も類似することをやってきたなと。これを「何とかの5つの力」と改めて整理し直して伝えてみたいなと思いましたね。「お客さまとどのようにつながっていくのか」という試行錯誤は「どうしたら今月、あるいは今年というスパンから抜けて、長期的な目線で会社を経営できるのか」というプリミティブな問いからきています。単なるお金もうけから、お客さま、そしてその先の顧客に支持していただくことに視点を変えていくと、社員の意識や行動も変わっていきます。先日お客さまから「もっと短期的な数字のことを考えないと駄目なんじゃないか」と言われた営業の社員が「いいえ、うちの会社は違うんです」と言ったのは嬉しかったですね。営業会議でも数字の話は最後に少しシェアするぐらい、ほとんどはお客さまにどのような提案をしているか、どうすればもっとよくなるかについての議論が活発にされているということをその社員がお客さまに話してくれました。歯車をしっかり合わせれば、あとは自然と回って数字は後から付いてきます。時間はかかりましたが、じっくり進んできた分後戻りもしません。あとは自分たちのペースで前に進むだけだと感じています。ところで、ジンテックの合宿はコロナ前は熱海でやっていたんですよ。食事後にはカラオケのようなところに行って。昭和の熱海を醸し出す「くじゃく」っていうお店なんですが。

枝廣:あぁ、知っていますよ(笑)。

柳:来年あたりはまた熱海でやってみたいですね。そしてぜひ枝廣さんに講師になっていただきたい。

枝廣:嬉しいです。セミナールームもありますし、ぜひおいでください。

本質を見据える-システム思考の可能性

日下:システム思考についてもう少し膨らませていきたいのですが、ビジネスにおけるシステム思考について教えていただけますか。

枝廣:システム思考は1930年ごろにアメリカで出てきて、それがMITで理論化され、最初は国連などの国際機関で使われていました。日本ではビジネスで取り入れている事例はまだそれほど聞きませんが、企業での使い方には2通りあって、1つは実際の問題を解決するために使うというやり方です。例えば工場の故障率が高い、不良率が高いという問題などですね。対症療法を続けてきたけれどなかなか解決しないような時に、そもそもの構造を見つけることで解決したという事例があります。

柳:大切なのは表面ではなく構造なんですね。

枝廣:そうです。もう1つ、ないものを創り出す時にも使えます。ウーバーではビジネスモデルを作る時に「どういう好循環をつくればいいか」、「好循環が回ったがゆえに、どんな足を引っ張るものが出てくるか」という検討にシステム思考が使われました。そこまで分かっていたから、手を打ちながら強力な好循環をつくっていけたわけです。既にあるなかなか解決しない問題を打破するためだけでなく、ゼロから新しいものを創り出す時にも使えるというのが魅力です。アメリカで学んでから20年以上システム思考の企業研修を続けてきましたが、最近は都内で基礎を半日ぐらいやった後、熱海に合宿で来てもらうというやり方をしています。街歩きやキーパーソンへのインタビューなどを通じて熱海の地域課題を見つけ、その構造をシステム思考で考えてみる。システム思考の面白さのひとつに小さな力で大きな変化を起こす“レバレッジポイント”を見つけるということがあるんですが、それをみんなで見つけて「じゃあ、どうやったらいい?」を考えていきます。人間は問題や悩みがあると不安になり、その不安を解消するためにぱっと思い付いた対策に走りがちです。そこで大事なのが「ちょっと待てよ」のシステム思考です。「これは問題だ」と思った瞬間に一息置いて、「問題に見えていることは症状に過ぎないのではないか」、「本当の問題は何だろう」と考えるのです。「これが解決策だ」と閃いた時も「ちょっと待てよ」です。「本当にそれで構造が変わるのか」、「それをやることでどこかに副作用が出ないか」。そういったことも含めて打ち手をしっかり考えます。大学院のMBAコースの学生たちにも、「システム思考の細かいことを忘れても、『ちょっと待てよ』のシステム思考だけは覚えておきなさい」と言っています。

人にフォーカスするから大切な物がみえてくる

日下:ジンテックでは前提を置かずにお客さまの悩みをお聞きして、そこからサービスを作っていく、ということをやってこられていますよね。

柳:私たちはお客さまが何に本当に困っているのか、そして、それは何で解決ができるのかを一緒に考えたいんです。最近はAIについてご相談いただくことが非常に多くて、どう業務に活かすかを皆さん悩んでいらっしゃいます。私どもはAIの専門家ではありませんから、ヒアリングをしっかりし、類型化したものを専門家のところに持っていくのですが、枝廣さんのおっしゃる「ちょっと待てよ」がとても大事だと改めて深く腹落ちしました。システム思考を用いることで、お客さまの問題の起点をクリアにできると感じました。

日下:「これが課題かもしれない」と思いついた時に、それを引き起こす本質的な問題があるのではないかと考える癖をつけるということですか。

枝廣:そうです。問題だと思ったものは何によって突き動かされているのだろう、その問題があることで何がどう動くのだろうと、つながりを見ていくのです。つながりが悪循環を作っていることもあり、実際に地方衰退の構造では悪循環が何重にも重なっています。それを見つけて弱める、もしくは絶つために何をするかを考えるのです。また、悪循環は反対に回りだすと好循環になりますから、ぱたっと変えられたらそれが一番いい。そういう手立てがないかを考えます。システムのつながりをスケッチのように表していくシステムマッピングという手法もとても有用です。お客さまの話を聞きながら、「なるほど。これがこうなると、こうなるのですね。その先どうなるのですか」とシステムスケッチを作ってあげる。そうするとそれを基に「ここはちょっとつながりが弱いから回ってないんですね」という話が一緒にできるようになります。

日下:先ほどAIの話が出てきましたが、テクノロジーへの理解度は人によってばらつきがあります。今後どう投資し活用していくかを考える時には、なるべく多くの人が関わったほうがいい知恵が出てきますよね。

枝廣:まさにそうです。テクノロジーの専門家はテクノロジーそのものをご覧になるし、私のようなタイプはテクノロジーを使う場所や人をみます。抵抗なくAIを使っている人もいれば、それが強いストレスになっている人もいるでしょう。AIを使うことが職場の人間関係、あるいは客先との関係にどんな影響を及ぼすのかといった視点もあります。いろいろな観点を持つ人たちで考えるとより深まります。

日下:テクノロジーとの関係にあっても人にフォーカスすることの重要性を改めて感じます。人、すなわち社員やお客さまにフォーカスするという点について、柳さんはどんなことを考えていらっしゃいますか。

柳:私は90年代前半、バブルの最後に社会人になりました。効率化や機械化、スピードが重視され、人がないがしろにされる時代でしたが、今後はそういったやり方では通用しないだろうと強く感じていました。ですからジンテックでは、人の成長や、未来のリーダーの育成に非常にこだわってやってきました。とはいえ、もがきながら、手探りしながらで、いまだ正解が分からないことも多々あります。世代間ギャップがニュースになっていますが、若い人たちが入ってくる時に、こういった考え方をいかに理解してもらうのか。どう共有し、自立的に活動してもらうか。ここが迷子になりやすいところですね。

正解のない問題とどう向き合っていくか

枝廣:これまでの経済あるいは企業の仕組みは、言ってみると機械論的な世界観で、お客さまも社員も部品のように扱われ、効率や金額といった数字で価値が測られてきました。これは近代的な西洋思想から来ているのですが、私はそれが環境問題、社会問題を生み出している原因の1つだと思っています。それに対して東洋思想は生命論的な世界観で、お客さまも社員も命あるものとして見ます。そういう観点において、ジンテックはまさに生命論的な形でやっていらっしゃるのだと思いますが、現代においては、ますますそれが必要になってきています。「正解が分からない」というお話もありましたが、研修では「問題がたくさんある時には、2つの見方で整理しませんか」という話をしています。1つは問題を見えているものと見えていないもので整理するやり方。症状は感じているけれども、何が本当の問題なのか分からないという事象が、企業、組織、社会にはたくさんあるからです。2つ目は、誰にとっても唯一無二の正解がある問題と、そういう正解がない問題という分け方です。例えば、月の軌道計算であれば、きちんと計算すれば誰でも正解にたどり着きます。一方でまちづくりや組織の問題、社会課題には、全ての人にとっての正解はありません。私は3.11の後、柏崎のまちづくりに3年ほど関わっていましたが、原発推進派は原発があることが、反対派はないことが正解だと言い、それぞれの正解はあっても全体にとっての正解はないのです。そういう課題はとても多いし、これからも増えていきます。

日下:難しい問題ですよね。

枝廣:はい。そういう時にどうしたらいいのでしょうか。今の私は質の高い解決策を作り出し続けるしかないと考えています。現時点での私の考えなので変わっていくかもしれませんが……。その時にベストだと思われる、みんなが受け入れられる解決策を作って、やってみて、フィードバックする。そうやって質の高い解決策を作り出し続けるしかないのです。正解がない問題は“正解を考え続ける旅”なのだと思います。

「社会価値の可視化」と「時間軸の延長」

日下:最後に枝廣さんがこれからこの世に生み出したい価値や考え方などをお聞きできますか。

枝廣:今力を入れているのは社会価値の見える化です。お金では測れないものが今後ますます大事になっていきますが、お金という尺度でしか物事を測れない人がほとんどなので、企業や社会を変えていくための新たな指標が必要です。

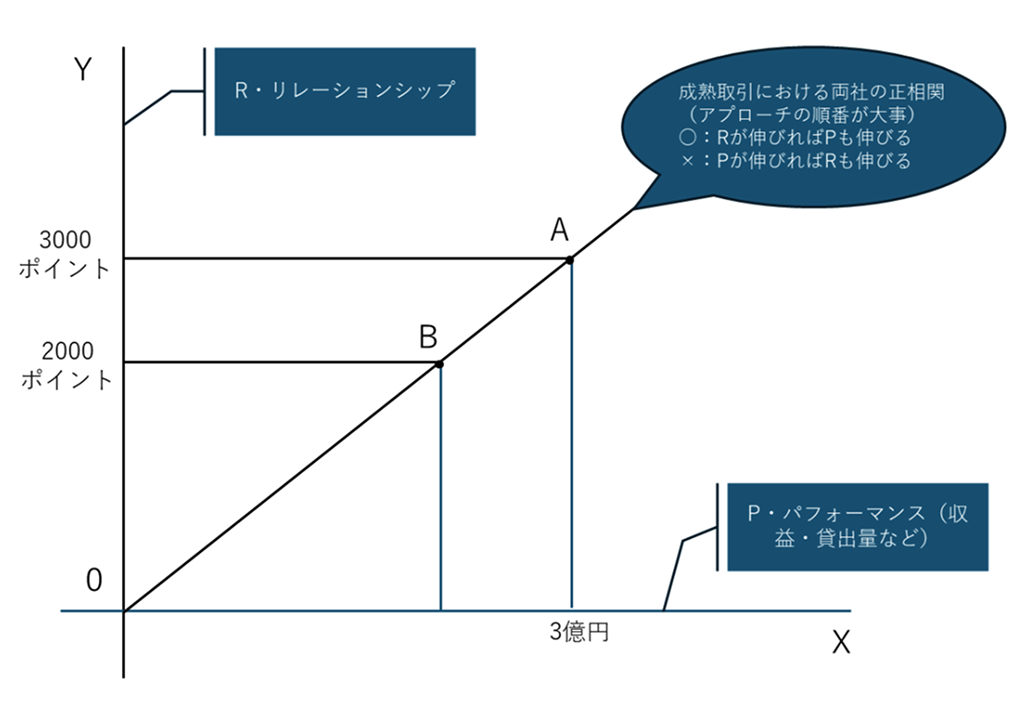

皆さんご存じのROI、Return on Investmentは「このプロジェクトに100万円投資したら経済的利益が幾らあるか」という考え方ですが、そのROIにSocialのSを付けたSROIに注目しています。SROIでは「このプロジェクトに100万円投資したら幾ら分の社会価値をつくり出すか」を金銭換算します。先日、海士町でやった際には、あるプロジェクトに基金がお金を入れた場合のSROIは2.13という結果が出ました。100万円の投資で213万円分の社会価値を創り出しているということです。本当は金銭価値には変えられませんし、「大事なものは大事」で伝われば一番いいと思っていますが、それだけでは経済や企業が動きにくいので、大事なものを可視化・共有化するためのツールとして皆さんに手渡せたらと考えています。地域も金融機関も意識は高まってきていて、素晴らしい社会価値をつくり出しているのですが、その効果を測る手法がないために、結局は預貸率や利益幾らというところで測られてしまう。そうなると経済価値の少ない活動は評価されません。また金融機関は預金者への説明責任を果たす必要もあります。そのためのツールがSROIであり、システム思考です。

柳:社会価値の可視化、とても大切な視点ですね。

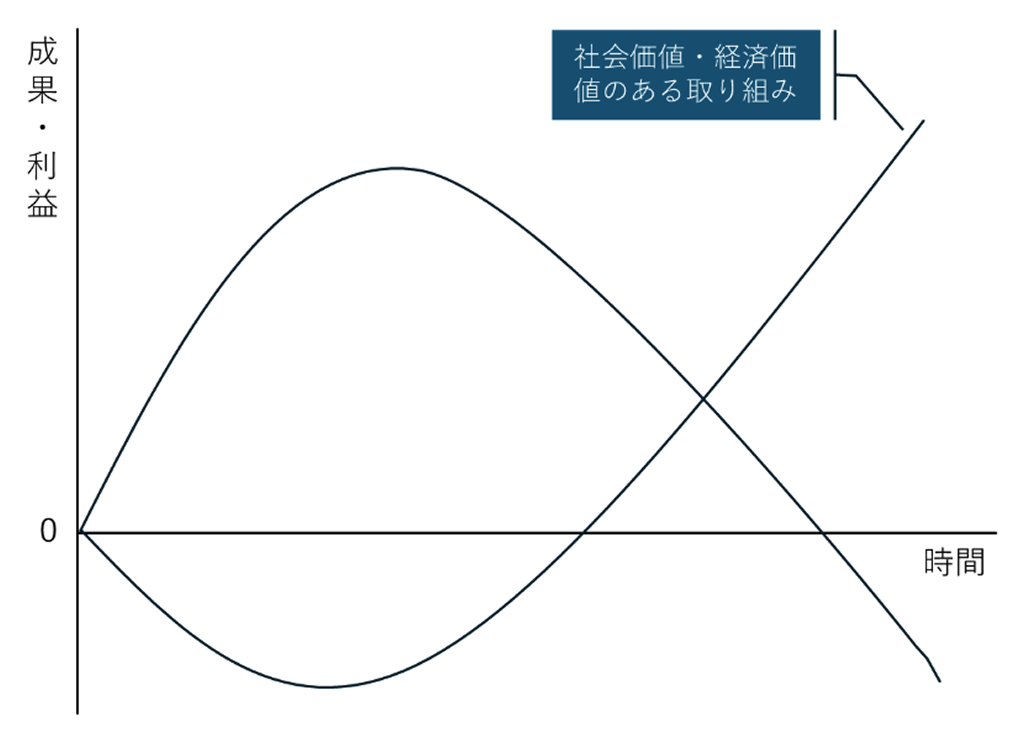

枝廣:システム思考には時間軸を延ばすというポイントもあります。「今からあそこを目指します」という時に、効果が高く、評価しやすい方に最初に行くと力尽きてしまいます。例えば、四半期の利益を上げ続けようと人を切ったりリサーチをやめたりしてしまうと、しばらくはよくても長期的には駄目になっていきます。目指す場所に行きたかったら、ホッケースティックのようなカーブを描かないといけないんですね。もっと言えば最初は沈みます。私は「高く飛び上がるためには、深くかがむ必要がある」という言い方をしますが、かがんだ状態で我慢するってきついですよね。本当に上がるかどうかといった不安もあります。だからこそ評価の軸を延ばすことが大事なのです。入り口で評価をされてしまうと、すぐ結果が見える案がいい案に見えてしまいます。ぐっと堪えて時間軸を延ばして評価ができれば、本質的に正しいことの評価が高くなります。ですから私のもう一つのテーマは「社会の時間軸を延ばす」ことなのです。そのための活動を試行錯誤し続けたいと思っています。

柳:「社会の時間軸を延ばす」。なるほどと深く納得しました。目先の利益に飛びついて未来の社会価値が損なわれたら本当に意味がないですよね。京都信用金庫の増田さん(注1)も数値で測れないことをどう評価したらいいかをテーマにされていて、まさに枝廣さんと同じことを言っておられます。

先ほど東洋思想のお話がありましたが、私は『論語』をかじり、渋澤健さん主催の『論語と算盤』(注2)で学びを深め、そこからさまざまな東洋思想に触れてきました。『武士道』や孫子の『兵法』にも大きな影響を受け、経営に取り入れてきました。今日、枝廣さんからもそのようなお話があって、西洋思想だけに偏らずに学んできた、その感覚を持っていて良かったなと思いました。

日下:本日は学びの多い時間をありがとうございました。

枝廣:こちらこそありがとうございました。

柳:どうもありがとうございました。

注1:現 京都信用金庫 顧問。2018/9/17に「週刊金融財政事情」に寄稿された「リレーションシップ・インパクト序論」。グラフは2018/11/22に「リレーションシップ・インパクト論」を講演した際のジンテック共催セミナーレポートより。 注2:渋澤健氏との対談 https://www.jintec.com/library/jintec-special-dialog4/

【対談パートナー】

枝廣 淳子 氏

株式会社未来創造部 代表取締役社長

東京大学大学院教育心理学専攻修士課程修了。『不都合な真実』(アル・ゴア氏著)の翻訳をはじめ、環境・エネルギー問題に関する講演、執筆、企業の持続可能性(サステナビリティ)に関するアドバイスや社員研修・リーダーシップ研修等の活動を通じて、地球環境の現状や国内外の動きを発信。持続可能な未来に向けて新しい経済や社会のあり方、幸福度、レジリエンス(しなやかな強さ)を高めるための考え方や事例を研究。「伝えること」で変化を創り、「つながり」と「対話」でしなやかに強く、幸せな未来の共創をめざす。

【ファシリテーター】

日下 智晴 氏

株式会社ジンテック CINO

1984年神戸大経営卒、広島銀行入行。支店勤務後、資金証券部で債券ディーリングを担当。その後5年間の法人営業を経て97年総合企画部。事業の再構築や新規開始、取引先の事業再生、資本調達、M&A、IRなどを幅広く担当。融資企画部長に転じ、事業性評価手法を確立した後、大阪支店長、リスク統括部長を歴任して広島銀行を退職。15年11月金融庁に入庁し、初代地域金融企画室長。

金融仲介機能の改善や地域金融の改革に取り組み、21年9月金融庁を定年退職。21年10月より日下企業経営相談所を再興、代表就任。また、ジンテックCINOにも就任。