第28回:「企業の競争力の変化」

コラム<はじめに>

昔、工作が好きだった。小学校のころだったろうか。

「Wow!なんて素敵な本立て。すごく上手!」

先生にむちゃ褒められた後は、自己肯定感満載で、ひたすら工作に没頭した。棚を作ってみたり、椅子を作ってみたり。日曜大工の延長線上だが、ものづくりは楽しかった。

あるとき、作ることと売ることはまったく違うことに気づいた。自分が作ったものは「売れる」ものには程遠かった。先生が褒めてくれたのは、本人の自信とやる気を促すため。売れるという裏付けではない (当たり前だが、笑)。ものづくりは楽しいが、それを商売にするのはものすごく大変なことなのだと理解した。

ものづくりをビジネスの強みとする日本企業は本当にスゴイと思う。ものづくりに携わる方々と話をする機会は多いが、皆、自信と自負に溢れている。良いものを作っていることが誇りであり、ものの良さが認められてビジネスになっているのは驚異的でもある(私は、人に認められるレベルに達する前に諦めた、笑)。

実は、ものづくりのビジネスは大きな変化に直面している。本連載で紹介している「匿名市場から顕名市場へのシフト」がその変化を牽引している。製造業は日本の代表的な産業でもあり、日本のものづくりの強さは自他ともに認めるところだろう。その強みを活かしていくためにどうすべきか。市場構造の変化を前提に考えてみたい。

<ものづくりの時代>

「ものづくり」が日本の成長を支えてきたことは多くの人が認めるところだろう。

日本は「ものづくり」に強みがあるとされてきた。品質の高さが日本の製造業の代名詞だった。良いモノを作る技術が日本の高度成長期を支えたことは間違いない。産業革命以降、大量生産・大量消費を前提に良いものを安く・多く作ることは極めて重要とされてきた。日本の製造業は、ムリ・ムダ・ムラをなくし、均一な品質とともに効率を追求した。

今でも、日本ではものづくりが重視されている。「ものづくり日本」という言葉を耳にしたこともあるのではないだろうか。そういえば、先日も「ものづくり日本」をテーマにしたDVDが販売されていた。「技術と創造の150年」と副題の付いた、ものづくりにかける熱い思いがこもった (と思われる) 全10巻のDVDは興味深いものがある。

政府もものづくりを後押しする。経済産業省は、2005年に内閣総理大臣表彰「ものづくり日本大賞」をスタートさせた。ものづくりに携わる優秀な組織や人々を表彰する仕組みで、昨夏に第9回の応募があった。これまで、ものづくりが日本の産業・文化の発展を支えてきたことを考えれば、その継承と発展が重要なことは疑いの余地はないだろう。

(参考) https://www.monodzukuri.meti.go.jp/

ところで、今の日本企業が追い求めるべきは「ものづくりの強み」なのだろうか。もちろん、ものづくりの強みが日本の製造業をここまで成長させたことは間違いない。今後も、ものづくりの強みを活かすべきだという論も否定しない。一方で、それだけで今の市場競争に勝てるのか、は深く考える必要があるのではないだろうか。

<従来市場でのものづくりの強み>

匿名市場では、ものづくりの技術は企業競争力の重要な要素だった。

技術はモノの価値を最大化させるための鍵と考えられた。モノの価値はそのまま貨幣価値に換算される。付加価値の高いものを生み出すには、より良いものを作ろうという意識が働くのは自然な話である。

匿名市場では「販売時点 (Point of Sales = PoS)」のモノの価値を最重要視する。匿名市場は買い手を特定しない。買い手が購入したモノをどこでどのように使うかは知り得ない。収益を最大化するためには、販売時点のモノの価値が重視されるのは当然であろう。

匿名市場では消費者の反応は評判やクレームとして認識される。いずれも、モノを販売したあとの「結果」と考えられることが多かった。この時代、市場評価は (お客様を特定することなく) 統計処理された。さらに、残念なことに、クレーム処理を「コスト」と考える会社が多かったことも否めない。

匿名市場におけるものづくりの強みは「つくり手」に関わる話が多い。つくり手は、自らが信じる「良いモノ」を追求し、世の中に送り出す。顧客の情報を知ることが極めて難しかった時代を背景に、ものづくりの強みは「つくり手の能力」と考えることは自然だったのかもしれない。

<体験の時代>

ビジネスの主流は「モノからコトへ」のシフトが急速に進んでいる。

「モノからコトへ」と言われて久しい。商品の所有に価値を見出す消費傾向を「モノ消費」、商品やサービスを購入したことで得られる体験に価値を見出す消費傾向を「コト消費」という。本連載の言葉で説明するなら「個客一人ひとりに特別な体験を提供する」ことを重視する「体験」の時代へのシフトが進んでいる、といえる。コト消費は顕名市場を前提に考えるのが自然だろう。

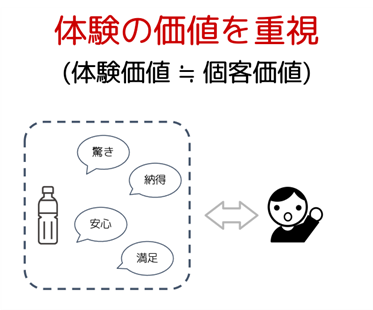

顕名市場では取引の考え方が大きく変化する。本連載で繰り返し紹介している通り、顕名市場では、個客に紐づく情報に基づいて「一人ひとりに特別な体験を提供する」ことを重視する。驚きや、納得、安心、満足、などなど。付加価値は「特別な体験」の中身である。

顕名市場では「個客を知る」ことが価値創造への第一歩である。個客が何を欲しているのか、何に価値を感じるのか、特別感 (Wow) を提供するにはどうすればいいか。特別感が個客価値であり、満足度に直結する。それゆえ「個客を知ること」が個客体験を提供するために必須なのである。

<体験の時代の企業競争力>

体験の時代へのシフトが進む中、企業競争力を考える上で「個客接点+個客情報基盤」が重要になってきた。

個客を知るにはいくつかの要素が必要になる。一つは個客接点である。個客に体験を提供する機会はもちろんのこと、商品の購入・サービスの利用、アプリの利用、通知、その他、あらゆる点が個客情報を取得する機会になりえる。同時に個客に紐づく情報を蓄積し、必要に応じて解析するための情報基盤も重要である。いうまでもなく、データ解析は個客理解のもっとも重要な要素技術である。

プラットフォームはあらゆる企業体において必要不可欠になりつつある。顕名市場では、個客情報基盤がプラットフォームとして機能する。個客接点から収集された情報を蓄積し、BigData / AI などの技術を活用し、個客価値に関わるさまざまな情報を抽出することで、より具体的に個客のことを知ることができる。

なお、ものづくりの技術の重要性が損なわれたわけではないことには留意したい。本節では、匿名市場から顕名市場へのシフトに伴って、個客を知ることが重要になったことを解説したが、ものづくりが重要ではなくなったわけではない。良いものを作ることは当然として (笑)、「個客が求めるものを、個客が求める形で」提供することが必要になったと考えるべきである。

<マーケティングの変化>

“モノ消費”の時代から“コト消費”の時代へのシフトを考える上で、マーケティングの進化に関して考察しておく必要があるだろう。

マーケティング理論については、コトラーらの著書が参考になる。時代とともに、市場の構造は大きく変化した。同時に、マーケティング理論も大きく変化してきた。本連載の主テーマである「匿名市場から顕名市場」へのシフトは、マーケティング理論の進化と密接な関係がある。その詳細は機会をあらためて解説するが、以下では、マーケティング理論と個客の考え方の関係について触れる。

マーケティング理論も「個客」を考える時代になった。自己実現要求にフォーカスし (本連載での個客価値)、顧客を推奨者にする (同、ファン化) などの考え方が、マーケティング4.0 の中で謳われている。市場構造の変化が背景にあると考えれば、それまでの提供者視点のマーケティングから個客視点のマーケティングに大きく変化したのは自然な話である。

なお、マーケティングを専門の方と話をすると、マーケティングを「製品を売るための仕組み」と捉えていることが多いようだ。すなわち、ビジネスの構造はモノとカネを交換することが主であり、マーケティングはそのための販売活動と位置づけることが多い。売り方を工夫している、とも言えるが、売っているものは変わらないとも言える。

※マーケティングについて、いくつかの考え方が存在することには留意が必要である。

顕名経済では「個客への特別な体験」そのものが個客価値であると考える。モノを介して、そこから得られる体験全体が個客への価値を生み出す (本連載 第2回「デジタル化するのはモノではなく体験そのもの」、同 第3回「点から線・面への広がり」、同 第7回「健康・医療の業界構造を変える保険の新サービス」、同 第9回「キャッシュレスの先にある「世界観」」、他) ことを前提としている。すなわち、個客は体験に対して対価を支払うのであり、モノは体験を提供するための道具でしかない。上記のマーケティングの考え方との差は明らかであろう。

<おわりに>

匿名市場から顕名市場へのシフトは企業競争力の源泉を大きく変えた。「モノとカネを交換する」ことから「個客一人ひとりに特別な体験を提供する」ことに変わることで、企業の意識も変化が求められている。

「ものづくり日本」と言われて久しい。確かに、日本企業 (特に製造業) の強みはものづくりにあることは間違いないが、それだけで戦える時代ではなくなった。ものづくりの強みを活かしつつ、個客に紐づく情報を活かして、そこでどんな体験を提供できるか、を考えることが顕名市場では求められているのではないだろうか。

※本内容の引用・転載を禁止します。