〔変化をチャンスに 〜 変化を捉える視点と思考 〜〕

第63回:AI浸透後に広がる社会を妄想する(9)

コラム

<はじめに>

ある高校生からの相談が印象に残っている。

「芸術の道に進むか、大学進学後に会社員になるか、悩んでます」

あなたなら、どうコメントするだろう?

もっと詳しく聞いてみたい、と思うかもしれない。どれだけ勉強してきたのか、実績は、先生は、支援者は、覚悟は、などなどなどなど。でも、それで答えが出るのだろうか。

芸術の道に進むのは並大抵のことではない。有名進学校から美術の道に進んでデザイナーとして成功した知人もいる。一方、今も苦労している人もいる。親の反対で音楽の道を諦め大学進学から会社員になったものの、音楽の道に進んでいたらどうなっていただろう、と未だに吹っ切れないでいる人もいる。会社員の道を進んだものの、結局、人生の後半で、音楽にとてつもない時間とお金をかけている友人も知っている。

この高校生は、どうやって自分の道を選択すべきなのだろう。

さて、生成AIの話をしてみよう。生成AIはこの類の問いに答えてくれるのだろうか。あるいは、生成AIが出した答えに従うことが本人にとって最善の選択になりえるのだろうか。

ここに生成AI(あるいは、次のAI技術)を考えるヒントがありそうな気がする。

例えば、「問い」を大きく2つに分類してみよう。

- 知識やスキルで答えらえる「問い」、と、

- 知識やスキルだけでは答えが出ない「問い」だ。

前者は膨大な形式知を参照できるAIにはお手の物だろう。だが、冒頭の問いは後者に相当する。後者のような問いはAIが扱うには(まだ)難しそうだ。つまり、それこそ人間が考えるべきテーマであり、人間らしさが重要な意味を持つ部分なのかもしれない。

今回も、AIが浸透した先に人がどうあるべきかを考えてみたい。特に、生成AIに任せて良い「問い」と人が考えるべき「問い」の違いと、それを踏まえて、人が人らしくあるとはどういうことかを考察する。

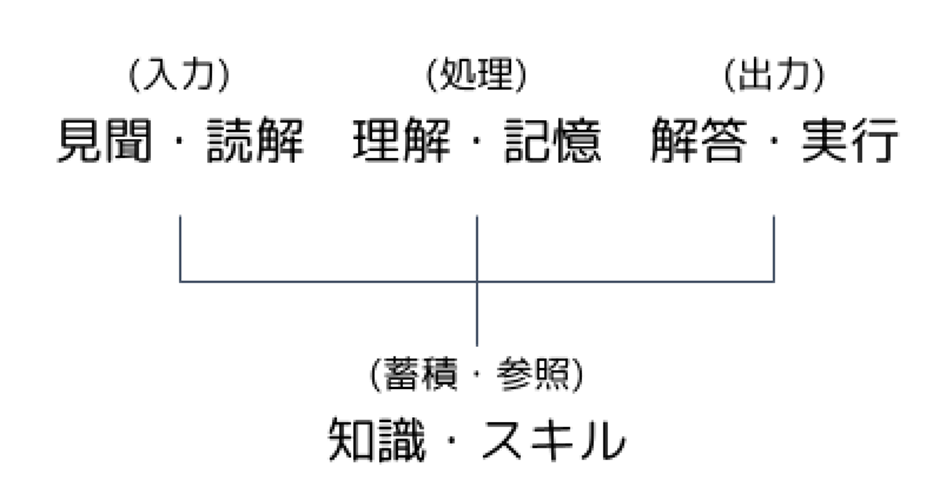

<知識・スキルを重視する認知プロセス>

前回(第62回)、認知プロセスの話をした。認知プロセスとは、外部の刺激や情報をどのように処理するか、のフレームワークと考えると分かりやすい。簡単に復習してみよう。

最もシンプルな認知プロセスは次のようなものになる。(論点を明確にするため、以下では単純化して議論する)

- 入力(input):情報を受け取る

- 処理(process):受け取った情報を理解・記憶する

- 出力(output):(与えられた問いに対して)正解を選んで解答する・行動する

学校教育や社会人教育を思い出してみると分かりやすい。「正解」であることを前提に与えられる情報は「疑うことなく」インプットされることを期待される。それを理解・記憶することで知識やスキルが身につくと考える。発信・行動は、知識・スキルに従って、常識的と思われるもの、正解と思われるものを基準に解答し、行動する。

上記の認知プロセスは「知識・スキル」を重視する。入力、処理したものは「知識・スキル」として蓄積され、出力は「知識・スキル」に従う。

AIは上記の認知プロセスを何よりも得意とする。今の生成AIは、形式知化された膨大な知識やスキルを参照し、人間と遜色のない(さらに高度な、笑)コミュニケーションスキルで出力できるようになった。その精度は時間とともに向上している。

形式知化された知識・スキルに基づく仕事がAIに置き換えられることは想像に容易い。AIは上記の認知プロセスにもとづく人間の仕事や行動を奪っていく。

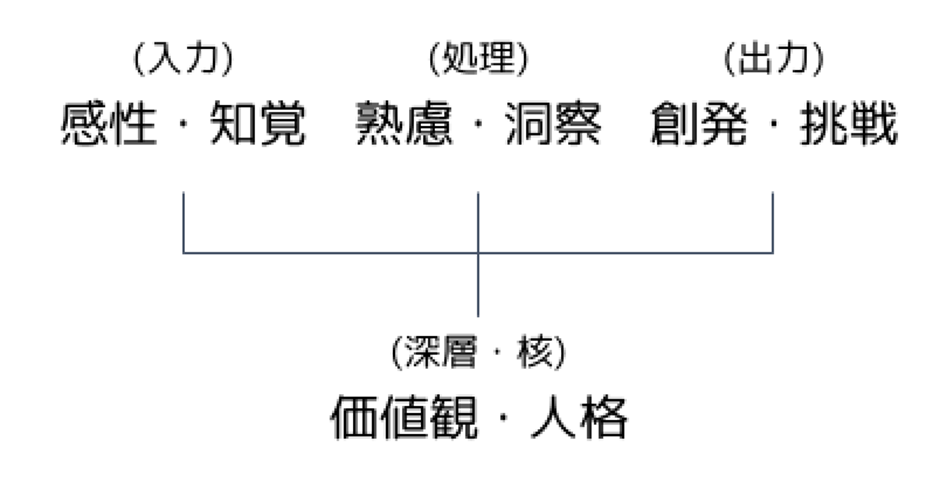

<価値観・人格を重視する認知プロセス>

冒頭の「問い」は知識・スキルだけで答えることは難しい。おそらく、本人自ら、自分の熱意や覚悟に向き合うことが必要だろう。そこでは、知識・スキル以上に、価値観(何が大切か、何が生きがいと感じるか、何を目指すか、etc.)や人格(覚悟と行動、信念、芯、etc. → *1 参照)が重要な意味を持つ。

(*1) 心理学的な意味での人格。人としての存在を意味する哲学的解釈や法的解釈とは異なる。

価値観・人格に基づく認知プロセスは、前述の知識・スキルに基づく認知プロセスとは根本的に異なる。

- 入力(input):(受け取るだけではなく)多様で多彩な情報から、気づきや違和感を得る。感性・知覚。

- 処理(process):(理解・記憶するだけではなく)ものごとの意味や意義を考える。抽象化を通してモノゴトの核心を射抜く。熟慮・洞察。

- 出力(output):(常識・正解を探すだけではなく)自らの価値観や人格に従って、価値を生み出し、あるいは挑戦する。創発・挑戦。

この認知プロセスは「価値観・人格」を重視する。入力・処理・出力は、価値観・人格に基づいて行われ、価値観・人格を再構成していく。

そして、この認知プロセスこそ、人が人らしくあるための鍵なのではないだろうか。

生成AIは価値観や人格を持たない。提供者が、特定の価値観に沿うように、または、ある種の人格らしきものを持つように生成AIの学習・調整を行うことはあるが、生成AIという技術そのものが価値観・人格を生み出すものではない。(実際、今のChatGPTは「生成AIは価値観を持っていない / 生成AIに人格はない」と回答する。)

変化の時代は「正解のない時代」とも言われる。相対的に(おそらく、爆発的に)答えのない問いが増える。おまけに、答えのある問いはAIに任せれば良くなるので、人が日々直面するのは答えのない問いばかりになっていく。

その時に人はどう考え、どう判断(決断)するのか。知識・スキルだけでは答えが見つからない問いに、一人ひとりの価値観・人格が何より重要になってくるのではないだろうか。

今の学校教育・社会人教育は「知識・スキル」に基づく認知プロセスを重視する。価値観や人格は、人との関わり、自然、芸術、読書、etc.、を通して「無意識のうちに」養われているのが現状だろう。残念ながら、一人ひとりの価値観・人格に向き合い、深めるための体系的な取り組みは限定的 (*2) なようだ。

(*2) 参考まで:著者は、価値観・人格を核とする認知プロセスを養うワークショップを主催している。

AI浸透後の社会に向けて人はどうあるべきだろう。本稿では、前回(第62回)に続いて、認知プロセスの視点から人がどうあるべきかを考察してみた。

人がAIに置き換えられないために、さらには、人が人らしくあるために、一人ひとりの価値観や人格こそが重要になると思うが、どうだろうか。

<終わりに>

本稿は第55〜62回の続編である。主テーマは

「今の生成AIで何ができるか」ではなく

「AI浸透後に社会がどう変わるか」である。

その前提にあるのは、何度も紹介している次の視点である。

- ”What” を変えず “How” の変化を考える「深化」

- ”Why” に立ち返って変化の先の “What” を考える「探索」

本連載は「探索」の視点で考察する。生成AIに大きな可能性を感じている方は多い。「今の生成AIをどう使うか(深化)」ではなく「その先に社会がどう変わるか(探索)」を考えることで、その可能性のイメージが広がるのではないだろうか。

前回に続いて、認知プロセスの視点から、AI浸透後に人がどうあるべきか、を考察してみたい。今後、様々なAI技術が登場することは間違いない。そのときに、我々人間がどうあるべきかを考えるヒントになれば幸いである。

※本内容の引用・転載を禁止します。